(營口之窗“百姓說事”)營口故稱《沒溝營》的來歷

文/原志新

營口市的故稱叫“沒溝營”,是遼河的入海口。1858年鴉片戰爭,天津大沽口炮臺失陷,清政府被迫于英,法,美,俄簽定《天津條約》,將牛莊港設為通商口岸。英國住中國牛莊首任領事“密迪樂”乘軍艦對牛莊港口進行普查時,發現牛莊港“河道淤淺”大船無法進入,反觀遼河的入海口,水深遼闊,近離出海口,城市可以就近碼頭,可以建天然良港,如能在此開埠通商,必將成為東北的貿易中心,覆蓋東北全境。詛將《天津條約》中的牛莊港改為沒溝營港。經清政府同意后,即開埠建港。1866年以后清政府官文將“沒溝營口岸”簡稱為“營口”,營口城市至此而得其名。那么營口市的故稱“沒溝營”又是因何而得名呢。《營口市志》及民間的說法是漁民在河邊搭起了好多窩棚,遠看像營房一樣。而且遼河口是退海之地,溝岔較多,河水漲潮時逐將溝岔淹沒,故此得名“沒溝營”。此種說法在《市志》及民間廣為流傳。

近日我相識了一位在內蒙古呼倫貝爾大草原一帶生活的純正蒙古人,他叫老烏,講的一口標準流利的蒙古語,我們在閑聊中,探討蒙古族語言,當他對動物(蛇),用蒙古語發音時,他準確的發音是(沒溝),由此我聯想到了營口的故稱“沒溝營”,經過資料查詢和推測,最后得出營口市的故稱(沒溝營)的出處是由此而來。

營口的早年間還很荒蕪,只有在遼河岸邊不時的聚集著一些從山東,天津一帶來此地打魚、曬網休息的人群。清政府為了加強對這類人群的管治,特從內蒙古巴爾虎部落調來一批人來負責此地的管理,巴爾虎地區就是現在的大興安嶺以西呼倫貝爾大草原,清朝八旗建制,巴爾虎是蒙古族最老的部族之一。有以山、河,湖、泉的形態命名游牧住地的風俗習慣和先例。而且蒙古族人是以旗、營為建制的,稱自己為”達營人”。再看遼河口入海口這一段的河道,從下游往上游看,就像是一條活靈活現蛇,特別是遼河口段,酷像蛇頭,據此可以推斷,當時蒙古巴爾虎人,依據遼河入海口上游酷像蛇的地理情況,用蒙古語蛇(沒溝)和蒙古部落的建制(營),確定營口的故稱為《沒溝營》。

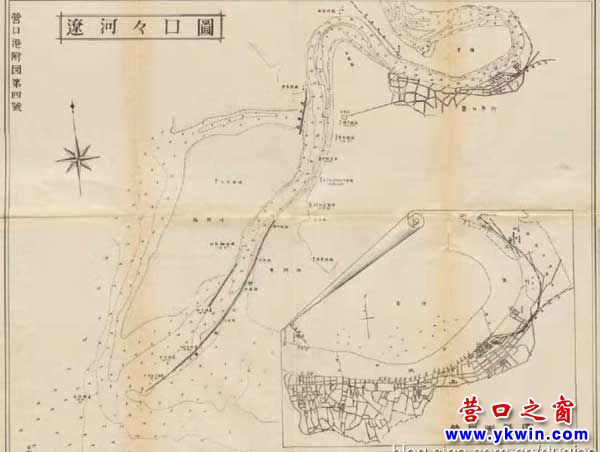

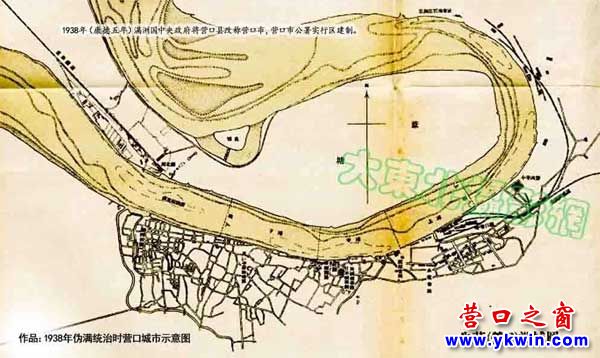

這是營口的老地圖, 從遼河入海口往上看到遼河灣,是不是酷像一只昂首挺胸,游刃有余的一只小青蛇,蛇也叫小青龍。所以營口是龍的臥居地,保佑營口風調雨順,保佑人民吉祥平安。

這是老地圖上的遼河口,是不是酷像小青蛇的頭,真是栩栩如生,呼之欲出。

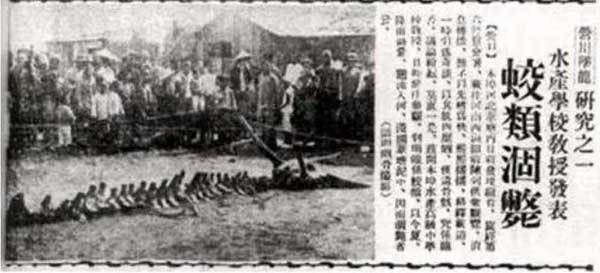

還記得1936年營口的墜龍事件嗎,這可是千真萬確的事實,有圖片,有證人。據說當時來營口看墜龍的人山人海,通往營口的車一票難求,引起了全國轟動。2008年中央電視臺還派專家調查此事,依然沒有結論。風水寶地的營口,依然有宏福保佑。

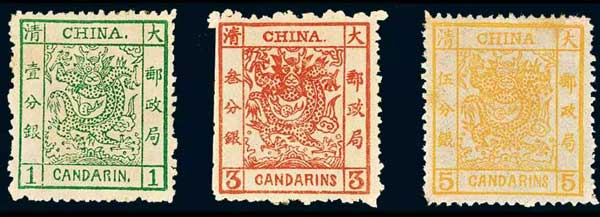

營口是中國清朝第一張郵票《大龍郵票》的五大發行地之一,堪稱為中國第一票,最為珍貴,價值連城,可至今也沒有設計者的名字,其設計背景仍然是個迷。我們也可推斷一下設計者的背景地是不是營口遼河灣呢,你可以仔細看一下大龍郵票中龍的走勢,和營口的遼河灣酷成相似,遼河灣是龍灣,要不是這樣那為什么《大龍郵票》的發行地選址在營口這個小地方呢。

現在的呼倫貝爾大草原上,巴爾虎部落依然存在,他們在此生活了近2000年,他們熱情奔放,能歌善舞,依然保持著他們原始能騎善射狀態。

我認識的蒙古族兄弟老烏,他家祖祖輩輩都是生活在巴爾虎草原,熱情好客,特別是對蒙古族的風土人情了如指掌,侃侃而談,幽默風趣。

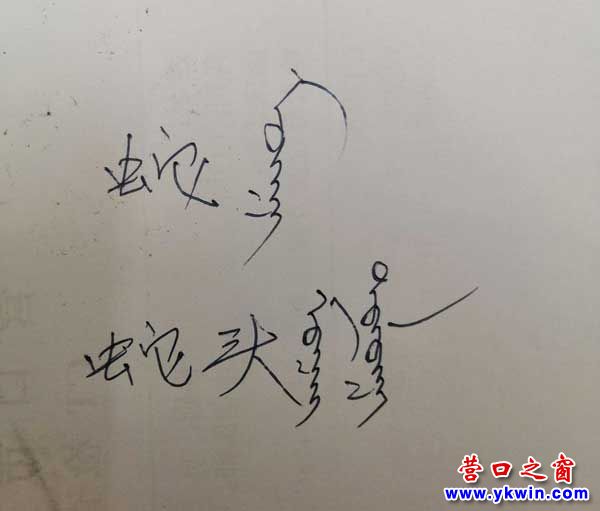

老烏給我寫的(沒溝)兩個字蒙古字的寫法。

這是我考證“營口故稱《沒溝營》的來歷”。(圖片來自網絡,版權歸原作者)

供稿作者:原志新

原創發布:營口之窗官網

版權聲明:營口之窗所有稿件,未經書面許可禁止轉載及截取使用。

上一篇:營口,大街小巷傳佳話

下一篇:最后一頁